- 2018.09.25

-

言葉の力、なのか、はたまた“人の力”なのか。下北沢B&Bでのイベントレポート

言葉の力、なのか、はたまた“人の力”なのか。

2018年9月1日、下北沢本屋B&Bで開催された「企画でメシは食っていけそう?〜『企画でメシを食っていく2018』特別報告会」。登壇者は、主宰する阿部広太郎氏と、4期生のくろやなぎてっぺい氏、ヤギワタル氏、折田拓哉氏。100名近くが集まり大盛況で終えた本イベント。今回、このイベントのレポートを、ライターのたくよ氏に託しました。「企画メシ」に参加していない外からの目線。言葉でメシを食っていこうとする20代のたくよ氏が、何を感じ、何を思ったのか。どうぞご覧ください。

ライター:たくよ

===

プロフィール:たくよ。2018年に宣伝会議コピーライター養成講座で阿部広太郎に出会い、「彼は筆で生きる男です」と言われる。現在はライターとして編集者のアシスタントをしながら、小説を書いている。Twitter:@tkysh0520

===

「言葉の力」という言葉が、実はあまり信じられない。

話すという行為が昔から不思議で、それは出てくる言葉の99%が無意識に選ばれたものな気がしているのに、そんなものが自分と他者との関係を決めているのだということが、すごく不安だったから。言葉を超えて想像を働かせることが本当の「コミュニケーション」だと思っているし、だからこそ「言葉で人を動かす」的なことに対して、怪しいものだなんて思っている。

こんなことを書くのは、「企画」という、言葉によって広がる営みを思うと、やはり人間にとっての言葉そのものという問題を、無視できないと思ったから。「企画でメシを食っていく(通称:企画メシ)」に参加していないからこそ、自分にとって大事な前提をスルーしては、彼らの放つ希望や、情熱を、表面的になぞることしかできない気がしたから。

「これから書くことで生きようとする、君の視点で書いて」と阿部広太郎さん(企画メシ主宰)に言われ、どうやって書こうか迷った。そもそも僕は、世の中に対してアウトプットしようと考えた際に、それが「企画」という形では浮かばなかった人間だ。だから「企画、いいよね」とただ言うのではどうしても嘘っぽくなる。それでも書きたいなと思ったのは、彼らが「企画」という言葉を中心に、世の中や、人生に対して、どのように向き合っているのか、その目線に重なることだったらできる、と思ったからだ。

前置きはこれくらいにして、2018年9月1日に下北沢本屋B&Bで行われた、「企画でメシは食っていけそう?〜『企画でメシを食っていく2018』特別報告会」の記録を始めようと思う。僕から見た三人の“企画生”の姿を、一人ずつ紹介していく。言葉で動かすことはできなくても、手を伸ばすことはできると信じて。

アイデアに価値はないのか?

「もしも日本がツマラナイと感じている人がいたら」と、穏やかに彼は語る。

「日本がツマラナイ、って思っている人がいるかわからないですけれど、もしそう感じている人がいるなら、それはこの国にアイデアがないから、なんじゃないかなあと思います。」

イラストレーター:ヤギワタル

独特の空気感を纏ったイラストで、書籍のデザインを中心に活動。今後はイラストを軸にしながら、案件の上流から関わっていく道を、模索する予定だという。

そんな彼は最近、SNSなどで「アイデアに価値はない」という議論を目にするたび、どこか憤りを感じるという。けれど、たしかに企画やサービスというものは、実行されることで初めて、便利さや人々の喜びといった「価値」に繋がる。それに比べ、ただ発想された段階では、単なる紙切れか妄想の類に過ぎず、「アイデアに価値はない」と言われてしまうのも、無理はなさそうだ。

それでも。

「アイデアには価値がある」と、ヤギワタルは言い切る。彼にとって“アイデア”とは、それほどに強いものなのだろうか。

「アイデアって、自分にしか起点がないものなんじゃないでしょうか。社会の状況から論理的に発想すると、確かにみんな同じようなアイデアになる。けれど個々人が自分の体験や違和感を大切にして、企画を作れば、いいアイデアが出てくると思う。そうやってみんながアイデアを出せば、面白いことになるって思うんです。」

彼は普段、書籍のイラストを描く際、「装画=気づいてもらうためのビジュアル」、「挿絵=わかってもらうためのビジュアル」という、絵それぞれの役割を意識しているという。その「気づきやすさ」「わかりやすさ」の見極めには当然、彼が一読者としてこれまで培ってきた“体験”、「こうだったらいいのに」という“違和感”が、強く表れる。

つまり彼にとってアイデアとは、人ひとりが人生や日常の中で無意識のうちに抱いている“違和感”、裏を返せば「こうあって欲しい」という、“小さな願い”なのだ。

そして個々人がそれらの内なる声に耳を傾け、形にしていけば、小さな変化からやがて大きな変革へと、社会を動かせるはず。彼はおそらく、そう言いたかったのではと思う。

無謀な思いだろうか。でも彼は、こうも言いたいのだと思う。

価値だなんだという前に、まず、信じさせろよ、と。

静かな激しさを持った彼の口調には、僕にそう感じさせるだけの何かがあった。社会や時代という大きな物語で、僕らを飲み込んでくれるな、自分の小さな物語を、大切にさせろよ、と。でなければ本当の意味で、人々が自らの手で未来を作り出すことはできないはずなのだ、と。

もちろん楽ではないけれど、自ら学び、助け合う仲間が欲しいなら、そんな場所がここにある。「学びながらチームを作れて、実験の場になるコミュニティ」。ヤギワタルは企画メシを、そのように表現していた。

アイデアは一体、どこにある?

「企画メシに応募した一番の動機は、表現のフレームからハミ出したかったことです。」

ロジカルに、そしてものすごく楽しげに語る彼の言葉に、表現を目指す者として、思わず背筋が伸びた。

映像作家:くろやなぎてっぺい

Mr.Childrenのライブ演出映像や、最近ではNHK連続テレビ小説『半分、青い。』のオープニング映像まで、クリエイターとして既にメジャーな領域で活躍中だ。

「とにかく打席に立つこと」を信条にする彼は、企画メシで学んだ思考プロセスをすぐさま現場で活用、企画仕事のオファーがなんと、6倍にも増えたという。

そんな彼の思考の根幹には、「自分との対話」があると思った。

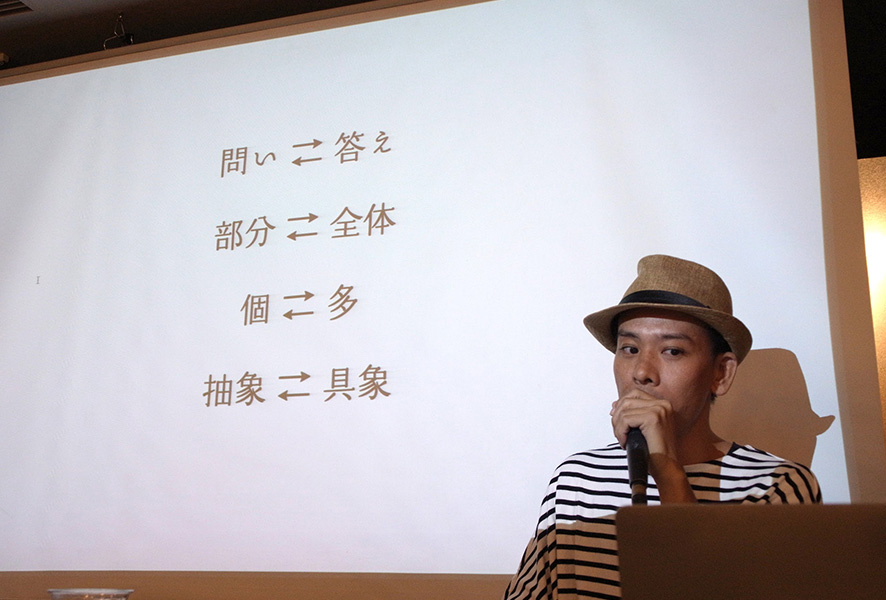

オリエンでクライアントから課題とゴールを引き出した後、アイデアを出していくプロセス。ここで彼が用いているのが、「振り子の思考」という考え方。「Takram」の渡邉康太郎氏に、講義(コンテクストの企画)で教わったという。

そこで彼は、オリエンから持ち帰ったお題に対して、抽象と具体を、振り子のように行き来している。それは本当に問いを理解できているのか、という自身への確認作業によって、アイデアの精度を少しずつ、でも着実に、高めているのだと思う。

例えば「新しいサッカーの観戦方法」というお題なら、「サッカー」というわかりやすそうなワード一つとっても、それが時差のある地域で行われる欧州リーグなのか、地元の人々で盛り上げていきたいJリーグの大会なのか、によって、目指すゴールは変わってくる。それをスキップして「会場との一体感」のような抽象的な言葉を捻り出しても、的外れなアイデアになりかねない。

この、言葉に対する注意深さこそを、僕は見習うべきだと思った。

「人類最大の発明は、『ライオン』という言葉だ。言葉があることで恐怖を克服できる。」

これは宣伝会議のコピーライター養成講座の最初の講座で、阿部さんから聞いた言葉だ(作家の開高健氏の言葉の引用)。僕らは普段、実物のライオンなどほとんど見たことはないけれど、その言葉を聞くだけで、彼らがどれほど獰猛で恐ろしい生物なのか、想像することができる。でも裏を返せばそれは、見なくても分かった気になれるということだ。

企画にしても、映像にしても、音楽にしても、くろやなぎの仕事はとにかく、形にして「見せる」ことにある。だからこそ「分かった気」には、より注意が必要なのだ。

そんな彼は終盤、こんなことを言っていた。

「アイデアって、それ自体が一つの視点なんです。ところで、僕の好きな言葉に『発見の旅とは、新しい景色を探すことではない。新しい目を持つことなのだ。』というものがあります。つまり特別な経験がなくても、日常を色んな視点で見れば、そこから得られた気づきで、良いアイデアは生まれるはず。企画メシを通して、そう考えられるようになりつつあります。」

言葉を信じる、のではなく、言葉との距離を見つめ、言葉を分解していくこと。そうすればきっと、いつもの散歩道こそ、アイデアへの近道になる。

そのアイデアは誰のため?

エゴは、一種の呪いだ。でも呪いこそが人を主人公にすると、数々の物語が証明してきた。彼を見て、そんなことを思う。

「食を通して1000人を笑顔に。」

彼が今年2018年の目標として掲げた数字は、料理家としては少ないようにも思える。

でもそれは彼が料理そのものだけではなく、それを届ける人々との関係性や、そこにストーリーを絡めていくことを、大切にしているからだ。

料理長:折田拓哉

彼は8月から、フォトジェニック・マーケティングを得意とする企業、「Morning Labo」の社員。バックオフィスを務めるかたわら、毎食、仲間の分のランチを作る仕事をしているというのが「料理長」の由来だ。

「ストーリーのある料理」をテーマに掲げる彼は、映画にちなんだ料理を食べながら感想を共有し合うという「映画メシ」など、料理とその裏にある背景(=ストーリー)まで味わうという企画でも、料理長を勤めている。

そんな「みんなの料理長」の企画に向き合う姿勢は、それ自体、一つの大きな問いになっているように感じた。

「僕はもう本当に承認欲求の塊で、認められたくて、人気者になりたい。要するに全部ベクトルが自分なんです。でも自分のことばっかり考えてる奴なんて、絶対人気者になれないですよね。っていうことに最近気づきました(笑)。」

僕は書くことが好きだが、それは承認欲求のためではないので、彼の思っていることに共感こそできなかった。でも他者に与える行為としての企画と、他者から受け取る意味での承認ということが、同じフレームで語られることが面白いなと思った。そして何より、認められたいとか、人気者になりたいといった自分の内面に深く向き合う体験は、「企画メシ」という場の密度があってこそできるのかもしれないと思った。

事実、彼は他の企画生たちとの交流を通して、自分の内面を見つめ直す多くの言葉に出会ったという。例えばこんな言葉。

「おりちゃんは、面白くなりたいんだよ。」

「僕、面白くないんで」と口癖のように言ってしまっていたという折田。彼は本当は認められたいのに、どこか自分を出しきれないでいたのだ。それを見抜かれ、「本音を隠しているから面白くない」と言われたこともあったという。一時期の彼は、そんなドロドロとした内面から目を背けるように、粛々と料理に向かっていた。

それらの葛藤を経て、彼のたどり着いた答えがこれだ。

「『企画でメシを食っていく』を僕なりに定義づけると、『他人軸ではなく、自分軸で、感謝される仕事をし続けること』ということになります。とにかく自分軸で生きていきたくて、その上で感謝されることってなんだろう、っていうのを考え続けたいと思います。食っていけると“思う”、ではなく、“食っていく”、ぐらいの覚悟で。」

つまり彼は、人気者になりたいという自分のエゴに真正面から向き合ったことで、それこそが他者に与えることに繋がると、気づくに至ったのだ。それは彼の「人気者は、誰かの笑顔を作れる人」という言葉からもわかる。

宣伝会議の講座で、「相手の求めているもの」という言葉を、何回も耳にした。もちろんそれは間違いでなく、自分のエゴを貫こうとすれば、少なからず衝突が起きる。でも、その苦しみや葛藤に向き合わずに「相手のため」を語る言葉が、見透かされやすいのも事実だ。言葉に覚悟が乗ってこそ、初めて人を動かせる。

「企画でメシを食っていく。」

これはキャリア以前に、人生に対する覚悟の言葉ではないかと、彼、折田拓哉を見ていて何度も思った。

おわりに

最後に阿部広太郎さんとの出会いと、この記事を書くときに思ったことを書く。

夏が始まった頃、宣伝会議で阿部さんの授業を受けた時、言葉が真っ直ぐすぎて濡れすぎていて、少し戸惑いはしたものの、でも今の時期に信じたいのはこの人の言葉だと、なんとなく、ただそう思った。というよりも、僕は言葉を他人に響かせるためのノウハウなんかじゃなく、ただ何かを書くことで自分を背負っていくための覚悟が欲しかっただけなんだと気づいた。

出された課題の、決められたフォーマットは守らなかったし、三回のうち大事な最後は欠席した。でも、それは、自分なりの言葉に対するこだわりみたいなものがあったからで、阿部さんはそれを珍しいなと思ってくれたのか、こうした機会をくださった。だから、企画メシも宣伝会議も、それ以外の講座だって、みんな自分だけの問いを持って、用意された枠から、ハミ出したら良いんじゃないかと思う。

紹介した三人の話を聞いていても、彼らはみんな自分の持つ問いからどうアイデアを育てるかみたいなことを、頑張っているのだと思った。その営みを中心に据えたとき、その価値を信じる人、ロジカルに考える人、自分の内面と向き合っている人という、三本の緩やかな線が見えた気がして、その線をなぞるように書いた。かなり主観的だし情報も断片的だけれど、あなたがもしこのイベントの参加者だったら、自分の感じたものを信じて欲しい。そして、もし、それを書いてくれたなら読みたい。そうやって一つずつ形にしながら生きたら、いつか、良いアイデアが、生まれるのではないかと思う。

「企画するという行為は、幸福に向かう意志。」

そう言ったのは、他ならぬ阿部広太郎さん本人。相変わらず真っ直ぐだなあと思いながら、でも、確実に、今回の三人はそれぞれの「幸福」に向かって思考と信念を燃やしていたと思う。言葉の力、なのか、はたまた“人の力”なのか。それはともかく、「企画する人を増やしたい」という阿部さんの企てが、少しでも世の中を面白くしてくれることを、ちょっとの焦りを感じつつ、でもやっぱり願うばかりだ。

撮影:くりたまき、友田和俊